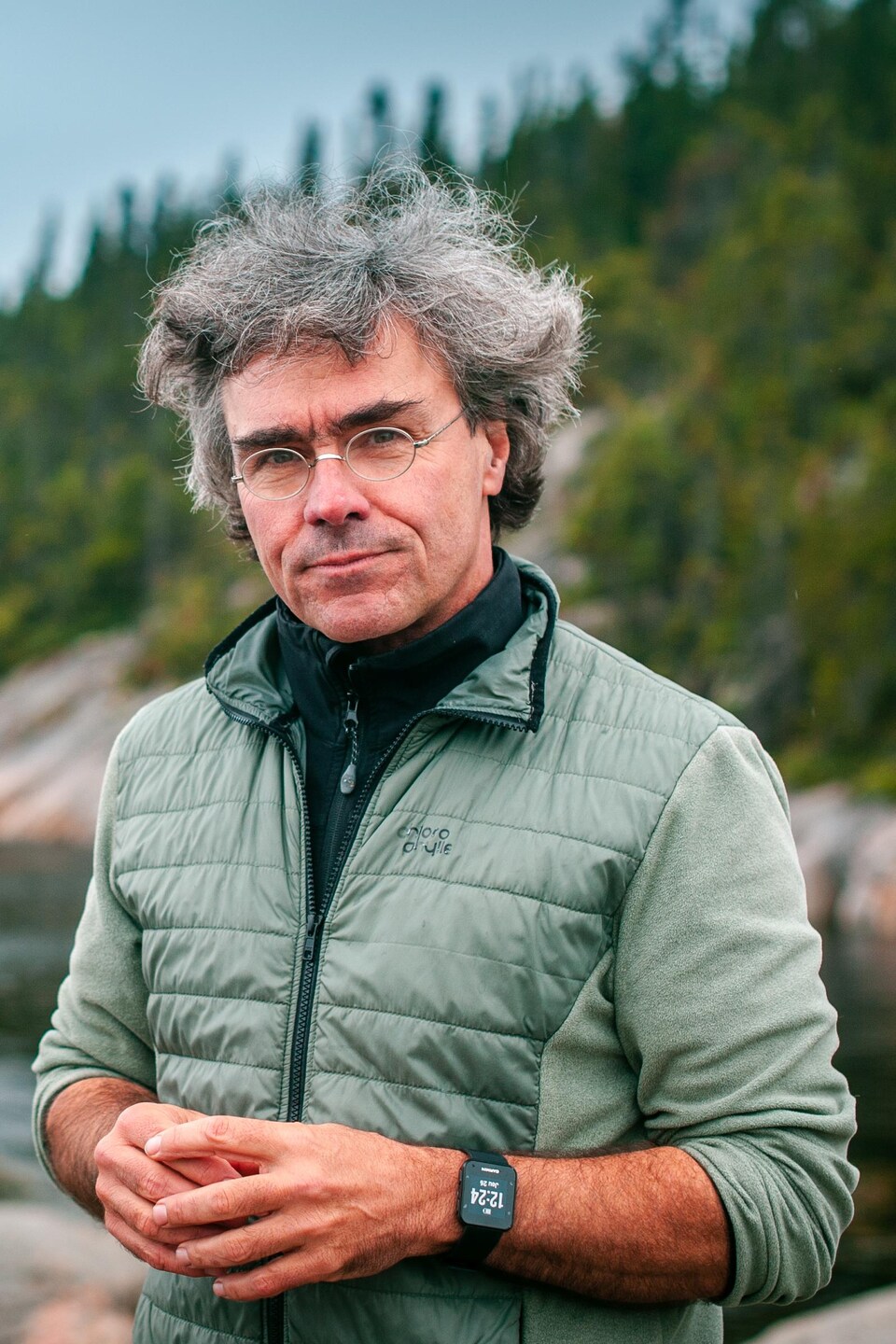

Si les bélugas avaient autant de place dans l’estuaire du Saint-Laurent qu’ils en ont dans le cœur de Robert Michaud, ils ne seraient sans doute plus en danger. Ce serait le meilleur des refuges, l’aire protégée la plus sûre. Tombé sous le charme il y a 35 ans, le chercheur a consacré sa vie à mieux les comprendre, à expliquer au plus grand nombre ce qui les rend si fascinants, mais si fragiles.

Une vie consacrée aux bélugas

Une vie consacrée aux bélugas

Texte - David Rémillard | Photos et design - Martin Labbé

L'émerveillementL'émerveillement

Les nuages enveloppent le sommet des montagnes de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, de part et d’autre du fjord. En cette matinée d’automne brumeuse, l’eau est calme et le vent a pris une (rare) pause. Au loin, les traversiers de Baie-Sainte-Catherine semblent en apesanteur.

Les bureaux du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), à Tadoussac, offrent une vue imprenable sur la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. C’est l’un des meilleurs endroits sur terre pour observer des baleines.

Debout sur la terrasse, le président du GREMM, Robert Michaud, s’émerveille à la vue d’un petit rorqual venu s’alimenter près de la rive. Entouré de ses « gremmlins », surnom donné à ses employés et ses bénévoles, il observe attentivement la scène.

Le vétéran chercheur en a vu d’autres, mais il ne boude pas son plaisir.

Plus bas sur les rochers, des dizaines de touristes s’agglutinent, attirés par d’autres dont les yeux étaient déjà fixés sur l’eau. Ils montrent du doigt l’endroit où ils ont vu la baleine, anticipent sa prochaine apparition, brandissent leurs téléphones cellulaires ou leurs caméras dans l’espoir de rendre justice à ce moment de grâce.

« Les baleines ont un pouvoir de séduction que je n’arrive pas encore à bien expliquer, mais manifestement, il y a une séduction qui opère. En étant sous l’eau, elles vivent sur une autre planète, dans l’océan, loin de nos regards. Ça nous met dans une disposition particulière. Il y a quelque chose qui relève de l’inconnu, du mystère. »

Chaque plongée provoque une tension dans la foule. Le rorqual n’en fait pas de cas, ce qui l’intéresse est dans l’eau. Il se laisse désirer quelques minutes avant de ressurgir des profondeurs, sans avertissement, surprenant à la fois ses proies et ces étranges bipèdes qui le surveillent.

Rassasié au bout d’une dizaine de minutes, il nage vers le large aussi doucement qu’il est arrivé. Sur la terre ferme, chaque spectateur repart avec son petit morceau de bonheur, enregistré dans sa mémoire ou sur un disque dur.

Ce matin, c’était un rorqual. Tantôt, ce sera peut-être un groupe de bélugas qui aura le pouvoir de suspendre le temps.

Robert Michaud explique que le GREMM mise sur « cette étincelle, cette magie » pour fasciner la population et la sensibiliser à la cause des bélugas, et plus largement à celle des mammifères marins. « Mieux comprendre pour mieux protéger », dit le premier et seul slogan de l’organisme depuis sa fondation.

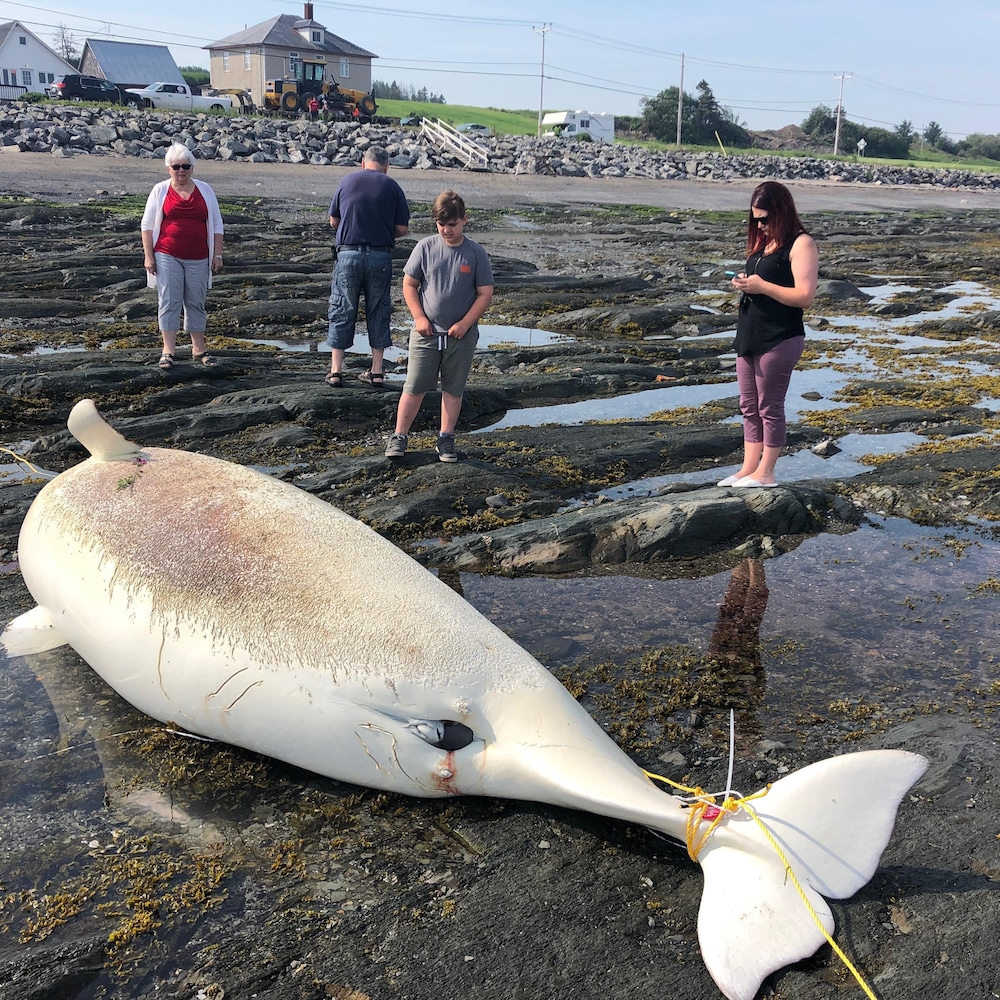

Selon le président du GREMM, la situation est pire qu’au début de sa carrière. La petite population, qui compterait autour de 900 individus, est désormais en voie de disparition. À moins d’un revirement spectaculaire, son statut n’est pas près de s’améliorer. D’autant plus que, depuis 2010, un nombre inquiétant de carcasses de femelles et de nouveau-nés sont retrouvées chaque année. Le phénomène a un nom : « la série noire ».

Les changements climatiques font partie des hypothèses pour expliquer ce déclin accéléré.

Du haut de ses 59 ans, Robert Michaud constate que l’engagement a toujours été son carburant. Cet engagement est devenu le moteur du GREMM, le pouvoir d’attraction qui a permis de rassembler sous un même toit, depuis 1985, des alliés indéfectibles de la faune marine.

« Je ne sais pas si nous réussirons à sauver les bélugas. Mais tant qu’il y aura des bélugas, je croirai que oui. »

L’équipe fait le pari que l’espèce en elle-même est suffisamment intéressante pour provoquer de l’empathie, et ultimement, des gestes concrets pour sa protection. « Comme tous les enfants, j’ai été fasciné par les animaux, que ce soit Babar [l’éléphant] ou tous les autres animaux caricaturés dans les histoires. Je crois que les bélugas sont de ce calibre-là », avance Robert Michaud.

Mais le commun des mortels n’a pas la chance d’entretenir une relation aussi privilégiée avec les baleines. C'est ici que Patrice Corbeil entre en scène. Fidèle complice de Robert Michaud depuis 1986, il est le directeur du volet éducatif au GREMM.

Passionné de nature, pêcheur émérite et se décrivant « artiste », Patrice Corbeil a passé la première partie de sa carrière de naturaliste à scruter le ciel de la Côte-Nord. « Je travaillais sur les oiseaux forestiers », dit-il lors d’une rencontre aux bureaux du GREMM.

Comme il se disait « tanné des maringouins », Robert Michaud l’a convaincu de se joindre à lui dans ses aventures avec les bélugas.

Le grand gaillard s’est donc engagé à travailler au GREMM pendant trois ans. Le vieux couple Michaud-Corbeil ne s’est jamais séparé, même si leur collaboration n’a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Ensemble, ils ont mis sur pied le premier Centre d’interprétation des mammifères marins, à Tadoussac. « De là s’est développée la couleur du GREMM », affirme Patrice Corbeil. D’un atelier plutôt rustique à ses débuts en 1991, le Centre, aujourd’hui plus moderne, attire maintenant près de 40 000 visiteurs par année.

Il est désormais à l’aube d’une nouvelle expansion. Patrice Corbeil le metteur en scène s’éclate. Trois immenses squelettes s’ajouteront à la collection cette année, ce qui en fait le plus important projet de restauration et de conservation de sa carrière.

Parmi « les géants », le squelette d’une baleine noire connue du GREMM, Piper, retrouvée morte en 2015 au large de Percé. L'imposant casse-tête pèse 5000 livres à lui seul.

Comme le rorqual qui se nourrit près de la rive, ces vestiges ont le pouvoir d’éveiller les consciences, selon le GREMM, de faire naître dans l’œil des visiteurs la même étincelle qui jaillit lorsqu’ils aperçoivent une première nageoire en mer.

Chacun à leur façon, Robert Michaud et Patrice Corbeil cultivent l’émerveillement. Celui-là même qui les a réunis et engagés dans une vie consacrée aux baleines.

Le coup de foudreLe coup de foudre

Au début des années 80, le jeune Robert Michaud avait décroché un emploi saisonnier comme naturaliste à bord des premiers bateaux de croisière aux baleines, à Tadoussac. La décennie était marquée par une prise de conscience du piètre état du fleuve Saint-Laurent après un siècle d’industrialisation. Une « industrialisation sauvage », insiste le biologiste.

Au fil de ses sorties en mer, il a rapidement réalisé qu’on ne connaissait à peu près rien, lui y compris, sur les mythiques résidents de l’estuaire, qu’ils soient blancs, bleus ou à bosses. À l’autre bout du fleuve, dans une certaine métropole, certains avaient encore peine à croire que de tels animaux habitaient le Saint-Laurent.

L’étude des bélugas n’était pas le premier choix de Robert Michaud. Un peu « macho », dit-il maintenant en riant, il s’est d’abord intéressé au rorqual commun, un plus gros spécimen.

Sans bateau et sans le sou, Robert Michaud n’avait pour ainsi dire pas grand-chose d’autre que sa bonne volonté pour amorcer ses travaux de recherche. Ses premières sorties d’observation scientifique sur le fleuve ont été menées à bord d’une chaloupe de bois.

Question d’améliorer ses conditions de travail, il allait bientôt provoquer sa chance.

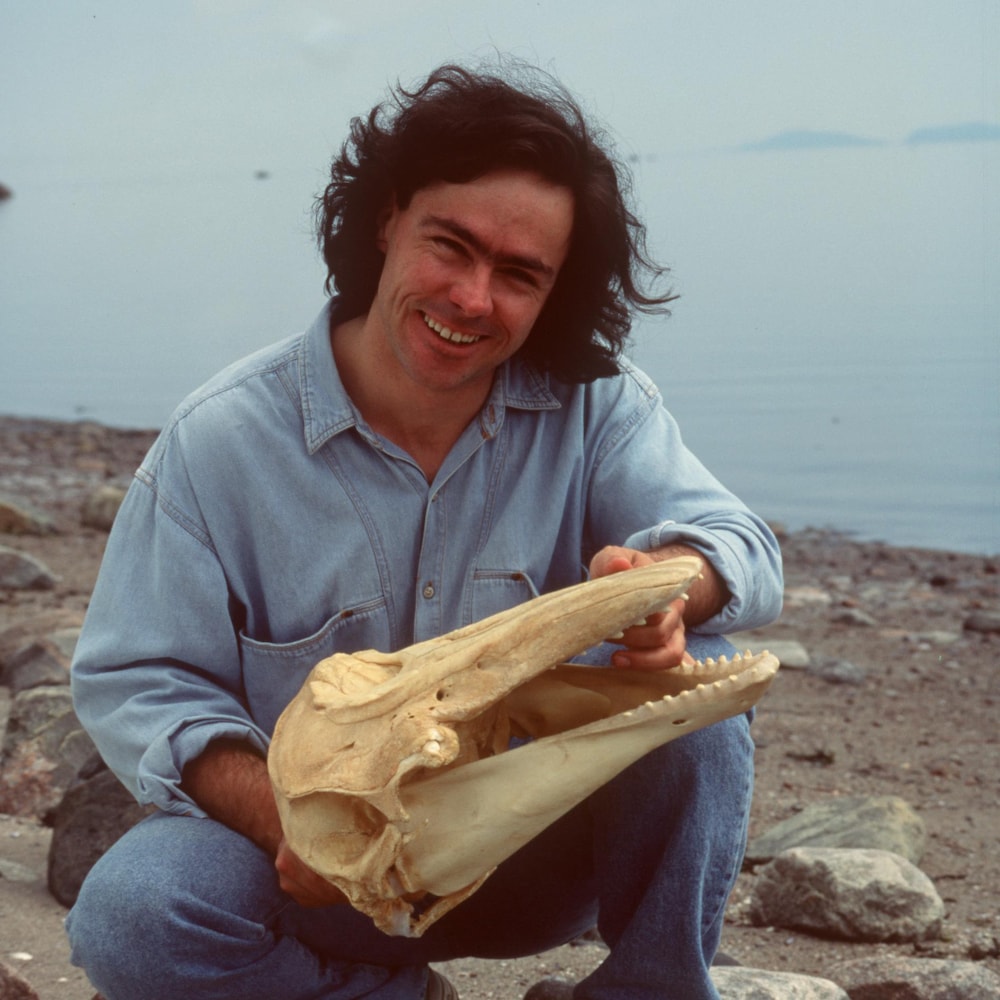

Parfois considéré comme le père de la recherche sur les bélugas du Saint-Laurent, le biologiste Pierre Béland a sonné l’alarme sur la contamination des marsouins blancs après avoir analysé une première carcasse échouée sur les berges de Rimouski, en 1982.

Il était alors directeur du Centre de recherche en écologie des pêches pour Pêches et Océans Canada. Son nom s’est mis à circuler dans les réseaux scientifiques et dans le Bas-du-Fleuve. Dans les journaux, aussi. « On [passait des annonces] pour trouver des carcasses de bélugas [à étudier] », raconte Pierre Béland, aujourd’hui âgé de 72 ans.

Un jour, un jeune inconnu plutôt « allumé » est venu cogner à sa porte. Un certain Robert Michaud, à qui Pierre Béland a accepté de venir en aide. « J’ai décidé de lui prêter un moteur et un appareil photo, sans frais. »

Ce prêt impliquait une condition : « Lorsque vous sortirez pour aller voir les rorquals, prenez des notes sur les bélugas, ce sera ça, votre paiement pour le moteur », avait-il demandé. Une consigne providentielle.

La suite de l’histoire appartient aux bélugas. Curieux, grégaires, souriants même, ils ont efficacement plaidé leur cause auprès du jeune chercheur, qui allait délaisser les rorquals – sans complètement les abandonner – pour aller danser avec les canaris des mers.

« Sauver les bélugas pour sauver la beauté, et sauver le monde. J’ai commencé à étudier les bélugas en même temps que j’ai appris qu’ils étaient menacés. Je devais comprendre pourquoi. »

Il va amorcer en 1986, à l’Université Laval, une maîtrise sur la distribution du béluga du Saint-Laurent. L’année suivante, deux ans après avoir fondé le GREMM, il a lancé, avec Pierre Béland, le défunt Institut national d’écotoxicologie du Saint-Laurent.

C’est aussi à cette époque que Robert Michaud a rencontré Janie, la femme de sa vie. Séduite par les grands rorquals lors d’un stage de médecine en Gaspésie, elle s’est fait faire le même coup par le jeune scientifique à Tadoussac. Elle contribue encore à ce jour au groupe de recherche avec le même engagement que Robert.

« C’est comme ça qu’on a pensé notre famille, vécu avec nos enfants et qu’on fait notre travail : le plaisir de l’engagement, la beauté de l’engagement. La finalité, on ne la connaît pas. Ce qu’on connaît, c’est ce qu’on est capable de faire aujourd’hui. »

Et plus de trois décennies après qu’il a jeté les fondations de sa carrière, la magie opère toujours avec les bélugas.

« Au fur et à mesure que j’apprends à les connaître, ils me fascinent de plus en plus », affirme aujourd’hui Robert Michaud. Chaque découverte soulève en lui de nouvelles interrogations, de nouvelles idées. « C’est une grande chance de rencontrer une telle source d’inspiration. »

Une sortieUne sortie

Nouveau jour, nouvelles possibilités. La saison d’observation des baleines tire à sa fin à Tadoussac. Dans quelques semaines, le village d’à peine 800 âmes va hiverner.

Les visiteurs sont encore nombreux à faire le grand détour aux portes de la Côte-Nord. Autour des boutiques, des restaurants, des auberges et des hôtels, les voitures de location s’entassent.

Sur le trottoir qui longe la baie de Tadoussac, le français n’est pas la langue la plus commune. Du moins pas aujourd’hui. Comme chaque matin depuis des mois, des nuées de touristes se dirigent d’un pas lent mais fébrile vers la marina. Ils ont rendez-vous au large.

Se faufile dans cette agitation une petite équipe du GREMM. Bercé par l’eau, le Bleuvet*, bateau de recherche du GREMM, est stationné face aux grandes embarcations destinées aux croisières aux baleines. Le bateau d’à peine 6 places fait office de base flottante aux scientifiques depuis plus de 30 ans.

Le Bleuvet

Le bateau porte le surnom donné aux jeunes bélugas. La peau des bélugas change de couleur avec le temps. Les veaux de l'année sont couleur café au lait. Déjà au cours de la première année de vie, ils deviendront gris foncé, presque bleu, d'où le surnom bleuvet.

Le capitaine Michel Moisan, redoutable navigateur et technicien en chef, s’assure que tout est en ordre pour cette énième sortie. Il est, en quelque sorte, l’homme à tout faire du GREMM, mais aussi « le bras de droit de Robert pour la recherche », résume-t-il.

Les scientifiques profitent d’une fenêtre de 100 à 120 jours par année pour mener leurs recherches en mer.

Avec l’émergence de « la série noire », les travaux sont concentrés sur les bélugas depuis quelques années. L’équipe s’affaire ces jours-ci à une campagne de biopsies, en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, et poursuit son travail de photo-identification des baleines blanches.

Cela fait plus de 20 ans que Michel Moisan part à la rencontre des baleines, arpente le fjord et l’estuaire. Il prend la direction du phare du cap de la Tête au Chien, près de Saint-Siméon. Des troupeaux de bélugas ont l’habitude d’y traîner.

Sur le cockpit, un collègue prépare un drone. Nouvel outil dans l’arsenal des scientifiques pour observer les cétacés, l’appareil est une véritable révolution pour les scientifiques. Du haut des airs, ils peuvent évaluer le tour de taille des baleines et ainsi avoir des indices sur leur santé physique et identifier les femelles en gestation.

Le vent est encore trop fort pour le décollage. Dès l’accalmie, il n’y aura pas une seconde à perdre. Une scientifique est postée sur le toit de la cabine, équipée d’un imposant appareil photo prêt à croquer le portrait des spécimens qui vont émerger.

Les images seront analysées par la suite. Chaque détail sera noté et inscrit sur la fiche du résident : le moment de la journée, le lieu, les compagnons, le comportement, etc.

De longues minutes s’écoulent avant la première rencontre. Les bélugas ne se présentent pas sur commande. Il faut parfois des heures avant de voir un premier groupe. « Ils ont l’air d’avoir une vie chargée. Ils ne sont jamais arrêtés », explique Michel Moisan.

Comme Robert Michaud, il a développé une affection particulière pour les bélugas. « Je pense que c’est au contact des bélugas, qui se sont vendus eux-mêmes. [Leur façon d’être], leur vie sociale, la façon dont ils utilisent le milieu; ils sont énergiques, curieux [...] Ils viennent au bateau sans [attendre quelque chose] en échange. »

Au pied des falaises qui s’enfoncent dans l’eau, de petits croissants blancs commencent enfin à apparaître au loin. Michel Moisan réduit la puissance du moteur et se dirige tout droit sur le troupeau. Le GREMM, par ses activités, a le privilège de pouvoir s’en approcher en vertu d’un permis de recherche.

Suffisamment près des animaux, il passe la barre du Bleuvet à un autre « gremmlin ».

Il empoigne la carabine à biopsie et va s’installer sur le pont avant. L’outil maison, muni d’un moulinet de canne à pêche pour rapporter les fléchettes, servira à prélever des tissus des bélugas pour ensuite en mesurer le niveau de contamination. L’opération est délicate et requiert une coordination impeccable.

Le vent s’est calmé. Le drone peut décoller. Du haut des airs, il permettra d’orienter le Bleuvet et d’offrir un maximum d’occasions de récolter des données.

La première résidente rencontrée est Pascolio, une femelle connue du GREMM depuis la fondation de l’organisme. Michel Moisan l’a reconnue au premier coup d’œil. Il est vrai que son imposante bosse sur le dos ne trompe pas. La plupart des bélugas ont aussi leur nom : Hector, Blanche-Neige… ou encore Yogi, que Robert affectionne particulièrement.

« Je connais [Yogi] depuis 1986. Je la reconnais aux marques sur ses flancs. C’est souvent la dernière aperçue à l’automne et la première à pointer son melon au printemps. Elle nage très souvent seule. Yogi a eu plusieurs veaux. On les a tous gentiment appelés Boubou. »

Ces noms sont souvent choisis par leurs parrains participant au programme d’adoption du GREMM.

Alors que le Bleuvet fait des cercles dans l’espoir de trouver le meilleur angle de tir, des bélugas s’amusent à l’arrière dans les bulles provoquées par le moteur. Les jeunes sont spécialement curieux, nous dit-on.

Michel Moisan semble souvent prêt à appuyer sur la détente, mais la bonne occasion ne dure pas longtemps. Les bélugas plongent, réapparaissent plus loin ou pas du tout. Les scientifiques et les bélugas se livrent à ce ballet pendant des journées entières. Le capitaine propose finalement de changer de secteur. Direction le phare du haut-fond Prince.

L’eau en surface frétille, comme un signal pour les navires de ne pas s’aventurer au-delà de cette ligne. Plusieurs groupes de bélugas longent ce plateau sous-marin. L’équipe part en chasse et recommence le manège qu’il avait amorcé plus tôt. Michel Moisan parviendra à effectuer quelques biopsies, mais ce n’est pas une journée facile.

« Hier, c’était une [journée] moyenne. En ce qui concerne les animaux, c’était intéressant, mais ce n’était pas facile de jouer avec eux, dira-t-il le lendemain. Il y en a des toughs, des fois c’est frustrant, on n’a pas rapporté grand-chose de ça. [...] Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu’au bout de la journée, ça vaut la peine. »

Comme un dîner d’équipe en haute mer, bercé par les vagues, la visite d’un rorqual ou le survol d’un oiseau rare.

***À changer pour vidéo de l'eau calme***

Le tempsLe temps

Robert Michaud aime à penser que l’histoire des bélugas pourrait nous inviter à lever le pied, à revoir notre rapport au temps et au partage du territoire.

« Les bélugas vivent à un rythme beaucoup plus lent que nous. De prendre ce rythme-là, de s’inspirer de la nature, qui ne va pas si vite que ça tout le temps, ça pourrait nous éclairer dans les choix [collectifs] qu’on a à faire. »

La population du Saint-Laurent est celle qui vit le plus au sud sur la planète. Le groupe cumule 7000 ans d’histoire dans le fleuve et l’estuaire.

Après la dernière glaciation, leurs ancêtres ne sont pas retournés en Arctique. Ils ont préféré s’établir ici, loin de leurs congénères. Ils ont prospéré pendant plusieurs générations, développant leur propre code génétique. Fait méconnu au début du GREMM, l’animal peut vivre jusqu’à 60, voire 80 ans.

Les causes qui ont contribué à fragiliser la population, elles, sont relativement récentes. Vu comme une menace pour les stocks de morues, une espèce commerciale, le béluga du Saint-Laurent a été chassé intensivement au 20e siècle, jusque dans les années 50. La chasse sportive a été interdite en 1979.

Le rôle des contaminants dans le déclin de la population, conséquence de l’industrialisation et de la mauvaise santé du fleuve à l’époque, n’est documenté que depuis les années 80.

Malgré les gains obtenus, dont la mise en place du parc marin Saguenay–Saint-Laurent à la fin des années 90, la création d’un sanctuaire dans la baie Sainte-Marguerite et un récent resserrement des règles de navigation près des espèces marines au Canada, le béluga ne prend pas du mieux.

Même que de nouvelles menaces pointent, comme la hausse de la température de l’eau, laquelle a un effet impact sur le couvert de glace et le taux d’oxygène du fleuve, qui ont des conséquences potentielles sur toute la chaîne alimentaire.

« La chose la plus importante que j’ai apprise en étudiant les bélugas, en consacrant ma vie à essayer de les protéger, c’est que ça va prendre du temps. Il faut s’inscrire dans le long terme. Et ça, c’est un grand défi, parce que notre société a un appétit vorace, un appétit de vitesse »

Lorsqu’il parle d’appétit vorace de notre société, Robert Michaud pointe notamment la gourmandise « sans limite » de certains actionnaires « motivés par le rendement ». Et pas le rendement à long terme, « le rendement aux trimestres », prend-il soin de préciser. Les mots sont durs; le ton n’est cependant pas accusateur. Le propos relève du constat : « Notre société mise encore sur le développement [comme moteur économique]. »

Le plus récent projet industriel à croiser la route des bélugas est GNL Québec. S’il voit le jour, le gazoduc, doublé d’un port méthanier, signifierait l’ajout de centaines de navires dans la rivière Saguenay, dont une grande portion constitue l’habitat essentiel du béluga.

Qui dit plus de trafic dit plus de bruit. Or, ce bruit introduit par l’humain est une importante préoccupation du GREMM.

Robert Michaud ne peut, pour l’instant, que manifester son inquiétude. Pour aller plus loin, « ça prend des données », insiste-t-il. S’il était un militant écologiste, il prendrait peut-être le bâton de pèlerin et monterait au front.

Mais le GREMM ne veut pas se positionner comme militant. Il en accueille, comme une certaine Greta Thunberg, mais il ne manifeste pas. Robert Michaud s’assure de ne pas franchir la ligne. Son objectif est de produire des données « utiles » pour « prendre part à la conversation » avec tous les acteurs concernés, y compris les promoteurs économiques. Il affirme que, si le cœur penche parfois vers le militantisme, l’homme de science prend le dessus.

« On attend des scientifiques une forme d’objectivité, et des vulgarisateurs, une forme d’intégrité. »

Sauf que, selon lui, pour produire des données utiles, il faut du temps. Il faut s’arrimer avec la nature.

Avec Ocean Wise, un organisme de Vancouver, l’équipe mène des travaux depuis quelques étés sur l’impact du bruit humain dans l’univers acoustique des bélugas. On y voit une cause potentielle de « la série noire », puisque les nouveau-nés semblent particulièrement affectés.

Les observations faites jusqu’à maintenant laissent croire que les bélugas, animaux les plus loquaces du Saint-Laurent, doivent hausser le ton, voire répéter certains cris pour bien se comprendre dans un environnement « de plus en plus bruyant ».

Écoutez cet extrait audio de bélugas qui haussent le ton.

Les chercheurs croient également que le bruit excessif pourrait brouiller le signal de leur biosonar, essentiel à l’alimentation. « Notre combat, c’est d’objectiver cette connaissance-là pour formuler des recommandations concrètes. »

GNL Québec est apparu dans le paysage en cours de route. Déjà en mode rattrapage sur la recherche acoustique, la science a dû se mettre au pas de course. « On travaille d’arrache-pied actuellement », affirme Robert Michaud.

Ironiquement, malgré la pression, il vit ces jours-ci un moment particulier. Avec des collègues chercheurs, Robert Michaud travaille probablement « sur la chose la plus trippante et satisfaisante » de sa carrière.

Dans un super programme permettant de simuler le comportement des bélugas, en fonction notamment du dérangement, l’ensemble des données du GREMM ont été intégrées pour nourrir le simulateur. « Tout ce que j’ai fait dans ma vie est là. Tout prend son sens. On dirait que j’ai fait tout ça pour ça. »

Il a néanmoins l’impression de se battre à armes inégales. Et il dit ne pas être le seul. Partout dans le monde, des chercheurs commencent à peine à mesurer l’ampleur des conséquences de l’activité humaine des dernières décennies.

« On gère la planète encore comme des pompiers, alors qu’on devrait être des jardiniers. »

« C’est un des grands déséquilibres dans notre société. Les entrepreneurs et le capital avancent à vitesse grand V, et toujours, se désole le scientifique. Pour les actionnaires de GNL Québec, de voir ce projet-là avancer rapidement, c’est essentiel. Pour eux, c’est de l’oxygène. »

Dans ce choc des cadences, le temps devient une notion bien relative selon les intérêts de chacun. « Cette distorsion entre les échelles et la vitesse nous pose problème, me pose problème présentement », déplore le scientifique.

ParapluieParapluie

Les bélugas reviennent sporadiquement dans l'actualité, mais généralement pour d'autres raisons que l'animal lui-même. « J’aimerais qu’on parle des bélugas parce qu’on a appris, l’année dernière, que le béluga était l’une des cinq espèces de mammifères sur la planète à avoir la ménopause », exprime Robert Michaud.

Mais la réalité est autre.

En conservation, le béluga fait partie du club sélect des espèces dites « parapluie ». Comme c’est le cas pour l’ours polaire pour l’Arctique ou le koala en Australie, sa popularité permet de protéger un écosystème qui sert à plein d’autres espèces, mais dont la notoriété publique n’est pas aussi développée.

Qui plus est, la population du Saint-Laurent est protégée par la Loi sur les espèces en péril, en faisant ainsi un symbole encore plus sensible.

« Le béluga est très sexy », reconnaît Robert Michaud.

Après le combat mené contre le projet de terminal pétrolier de TransCanada à Cacouna – « une bombe dans l’habitat essentiel du béluga » –, il espérait en avoir fini. Sauf que GNL Québec a pris la relève. « Quand j’ai vu émerger cette trajectoire-là, j’étais quand même un peu découragé », admet-il.

Une nouvelle fois, l’animal se retrouverait entre l’arbre et l’écorce, il deviendrait le symbole de la résistance. Robert Michaud a une préoccupation réelle, évidemment. Mais quand pareil défi surgit, l’équipe du GREMM se demande si elle en a fait assez pour sensibiliser le public à la cause des bélugas.

Si les entreprises savaient, si le public savait, de tels projets émergeraient-ils? Si tout le monde voyait le béluga à travers les yeux de ces sentinelles du fjord, serait-il encore en danger?

Robert Michaud explique que le béluga est notre voisin et qu’il nous invite à mieux le connaître, à mieux le comprendre. « Au-delà d’être un joli animal blanc avec un beau sourire qui a parfois l’air d’un imbécile heureux, c’est avant tout un animal doté d’un très très gros cerveau », souligne-t-il.

« Si l’intelligence est la capacité de s’ajuster, de réagir, d’intégrer et de produire une réponse adéquate, on n’a pas le monopole de l’intelligence. »

Plus simplement, le chercheur qui a choisi de consacrer sa vie à ces baleines espère que les futures générations pourront, elles aussi, apprécier leur présence. Une présence assurée depuis des millénaires.

Il souhaite aussi que comme lui, à travers le télescope, sur le pont du traversier ou simplement debout sur un cran de roche, elles puissent pointer au loin en invitant les autres à regarder le petit croissant blanc qui danse au large.

Partager la page

À propos d'EmpreintesÀ propos d'Empreintes

Empreintes est une plateforme de récits numériques où se côtoient la beauté du territoire et la diversité des gens qui l’habitent. Découvrez les portraits de ceux et celles qui définissent la poésie d’un endroit, qui le portent et le font vivre. Les empreintes que l’on voit et celles laissées dans le cœur des gens.